В рамках фестиваля Губернский стиль, Виктор Кузьмичев представил не только книгу о конструировании одежды. Совместно с организатором фестиваля - Николаем Сапелкиным стал возможен выход писем деда Виктора Кузьмичева - Григория Федоровича Кузьмичева, который был репрессирован в 1938 году.

Предисловие к книге писем Григория Федоровича Кузьмичева «Храните память обо мне…»

Мой дед, Кузьмичев Григорий Федорович, родился в 1904 г. в деревне Аферково Родниковского района Ивановской области в семье, в которой было четверо детей. В возрасте 12 лет он пошел работать на фабрику, затем учился. Получил хорошее образование, работал в Кинешме в газете «Приволжская правда», г. Буй (Костромская область), Костроме, а с 1931 года в Иванове - начальником производственного отделения НКВД Ивановской области. Встретил и полюбил Елизавету Михайловну Курицыну, ставшую его женой.

Г.Ф.Кузьмичев был арестован 21 января 1938 года, а почти год спустя, 26 апреля 1939 года, после тюремных истязаний для получения нужных следствию признаний, осужден выездной сессией военного трибунала Московского Округа Внутренних войск НКВД по ст. 19-58-2, 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР за организацию контрреволюционного заговора. Приговор - 20 лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества с последующим на 5 лет поражением в правах.

21 января 1938 года (день ареста в Иванове) – 9 октября 1942 года (день смерти на Колыме), а между этими двумя датами - период длиной в 4 года 8 месяцев, наполненный несправедливостью и жесткостью власти и который содержит две трагедии и о которых свидетельствуют его письма: трагедию его короткой жизни длиной всего в 38 лет и трагедию его семьи.

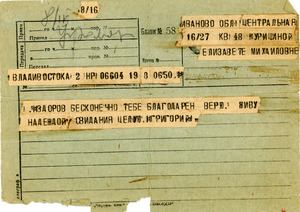

Чтобы понять, как менялось сознание Григория Федоровича, беспартийного, преданного Советской власти, надо читать его пронзительные письма, написанные им карандашом в вагонах поездов или в бараках после изнурительной работы. Он посылал их с каждого этапа своего маршрута: Иваново (внутренняя тюрьма НКВД, тюрьма на ул. Болотной) – Вологда (пересылочный пункт) – Транссиб – Владивосток (спецпропускник). Только с Колымы не удалось отправить ни одного письма. В первых письмах, датированных 1939 годом, – недоумение, растерянность и сильная вера в справедливость. Была хорошая жизнь, счастливая семья, интересная работа (участие в проектировании крупнейших ивановских текстильных предприятий). Писал стихи. Много читал. В его доме была огромная библиотека (впоследствии книги спасали жену и детей в военные годы: книги меняли на хлеб и продукты). Дом всегда был открыт для друзей – ивановских поэтов, интеллигентов.

И вдруг - арест по чудовищному обвинению (кстати, арестовывать ночью пришли те, кто ранее пользовался гостеприимством хозяина). Но постепенно ему становилось ясно: арест - не ошибка, а сам он - плановая жертва для жерновов спроектированной и запущенной кем-то чудовищной машины, уничтожающей собственный народ. Во Владивостокском лагере он встречал своих друзей, арестованных вместе с ним в Иванове, и «следователей», которые выбивали из него «признания» жуткими методами, но уже в качестве таких же, как и он заключенных (но осужденных за превышение власти). Поэтому последние письма (особенно письмо, написанное 30 мая -1 июня 1940 г.) содержат уже точную оценку событий, происходивших в стране и понятых этим талантливым человеком.

В письмах Григория Федоровича нет тюремного жаргона, рассказов о царивших в лагерях нравах (нетрудно догадаться, что испытал там человек, отлично знавший мировую и русскую литературу и не ругавшийся матом). Но он сумел сохранить свою нравственную чистоту, веру и любовь к жизни. Видимо, это качество – оставаться самим собой в любых условиях - присуще всем настоящим русским интеллигентам, прошедшим через сталинские лагеря. И помогала ему любовь к родным людям – жене и детям, которые были для него истинной ценностью и которые согревали его своей памятью.

В феврале 1945 года семье выдали свидетельство о том, что Григорий Федорович «умер 9 октября 1942 года». В графе «причина смерти» было записано «паралич сердечной деятельности». Вместо указания места смерти и захоронения – прочерк.

Трагедия мужа и отца вылилась в трагедию жены и детей. Елизавета Михайловна, ставшая «женой врага народа», осталась одна с тремя детьми, которые попали, несмотря на свой юный возраст, в категорию «детей врага народа». Она предпринимала титанические усилия по освобождению мужа, писала письма, ездила в Москву, поддерживала его материально посылками, работала (она закончила в свое время гимназию и служила бухгалтером в областном справочном бюро, главным бухгалтером облпотребсоюза), воспитывая в одиночку трех детей. После ареста мужа резко сократился круг общения и возможной поддержки: с ней перестали общаться друзья, родственники, началась череда мытарств и выселений из квартир.

Мой отец, Евгений Григорьевич, рассказывал, что в годы войны в их квартиру на площади Пушкина в Иванове постучался нищий, и Елизавета Михайловна дала ему «котлету», приготовленную из картофельных очистков: одну из тех, которые готовила детям. Так вот, нищий отшвырнул хлеб, протянутый ему: он посчитал его унизительным для себя. И другая сцена, которая запечатлелась в его детском мозгу: когда Григорий Федорович находился во внутренней тюрьме НКВД в Иванове, Елизавете Михайловне вместе с детьми разрешили свидание. А перед ним охранник осмотрел принесенные из дома продукты и разломал на кусочки все домашние пирожки в поисках запрещенных к передаче вещей. Представляю полные ужаса детские глаза своего отца!

Всех участников этой переписки уже нет в живых. Елизавета Михайловна умерла в 1954 году, не дожив до пенсионного возраста. Позже умерли ее дети: второй сын Вячеслав Григорьевич (Слава), который тоже не дожил до пенсии (1930-1979), первый сын Евгений Григорьевич, называемый в письмах Женей (1928-1996), последней ушла из жизни дочь Татьяна Викторовна, она же Тата (1924-2008). Они похоронены в одной ограде на кладбище Балино (Иваново).

Мой отец, Евгений Григорьевич, давно хотел издать письма Григория Федоровича: сначала в годы непродолжительной хрущевской оттепели, а затем в годы горбачевской перестройки. Но всегда что-то мешало. Первая публикация о трагической судьбе Г.Ф.Кузьмичева появилась в ивановской областной газете «Рабочий край» 27.11.1988 при поддержке Г.К.Шутова и только укрепила желание отца.

Исполнять его волю приходится мне.

Сейчас из писем и стихотворений деда составлена книга, которая начинает свою самостоятельную жизнь и, тем самым, открывает семейный архив для всех. Письма Григория Федоровича Кузьмичева адресованы его жене и детям, но их содержание гораздо шире обычных житейских писем. Они одновременно и обличительный документ тому, что именуется «сталинизмом», и свидетельство сохраненной любви к своим родным людям. Я хорошо помню из далекого детства искренние слезы родственников и друзей семьи, которые читали эти письма и понимали весь ужас произошедшего с безвинным человеком. Вот такая мощь духовного подвига заключена в письмах моего деда.

Издание книги стало возможным благодаря неоценимой поддержке Николая Сергеевича Сапелкина, за что я отдаю ему глубокий поклон. Я благодарен Роману Ревину и Наталье Беловой за оформление книги и помощь в работе с этими бесценными для нашей семьи письмами.

Далее - фрагмент писем, не рекомендую к прочтению впечатлительным и эмоциональным людям, т.к. содержат сцены пыток (прим. Интермоды)

Восемнадцать дошедших до наших дней нелегальных писем политического заключенного Кузьмичева были адресованы его жене Лизе и детям. Удивительно, но Елизавета Михайловна, рискуя своим благополучием, а, может, и свободой, по завету Григория Федоровича бесстрашно хранила все эти дорогие для нее листочки, пока была жива: она скончалась после Великой Отечественной войны, так и не дождавшись оправдания мужа, после чего эти письма сберегали в качестве семейной реликвии сначала сын узника ГУЛАГа Евгений Григорьевич Кузьмичев, а затем - его внук Виктор. Именно благодаря им читатели «РК» могут познакомиться сегодня с несколькими нелегальными письмами Григория Кузьмичева из коммунистического ада, которые газета публикует в сокращении.

«Знаешь ли ты, что испытывает человек, когда ему каблуком сапога раздавливают пальцы ног?..»

31 декабря 1939 г.

Лиза! Родная моя! Я буду рад случаю, если он поможет донести до тебя эти строки. Сообщаю то, чего ни ты, ни дети не знаете. Мне заявили, чтобы я написал, что состою в контрреволюционной организации, что я – террорист, организатор вооруженного восстания и вредитель. Было от чего прийти в ужас. Я, конечно, отказался писать эту гнусную выдумку и ложь. Тогда меня первый раз жестоко избили. В последующие дни на меня надевали ручные кандалы и в них жестоко избивали. 64 часа, голодный, избитый, без сна, я простоял в кабинете следователя, не сходя с места, и вынужден был подписать протокол о том, что я – вредитель. Оказывается, предел терпению при физических и моральных мучениях есть, а предела изощренности, издевательств, избиений у следователей не было. Кроме того, при психической и моральной подавленности, какая была у нас, находящихся в этом застенке пыток, было чувство полной безысходности. В июле меня вызвали вновь и предложили написать о том, что я – террорист и организатор восстания в Иванове. Я отказался. Тогда началось более ужасное. На этот раз следователь был Семаго. Это был не человек. Это – зверь. Боже мой, что он делал! «Высокое» начальство, к которому он меня привел, заявило, что если я не буду писать, будет дано распоряжение о твоем аресте и отправке наших детей в колонию. Что мне оставалось делать? Ужас того, что могли сделать с тобой и детьми эти звери, заставил меня сделать то, что с меня требовали.

Знаешь ли ты, что испытывает человек, когда он стоит, а ему каблуком сапога раздавливают пальцы ног так, что слетают ногти? Когда подряд допрашивают десять ночей, а днем не дают даже закрыть глаза? Когда часами заставляют сидеть в особом положении на корточках? Когда вертят мочки ушей или поджигают щеки и лоб огнем папиросы? А во время этих диких допросов, которых не может представить человек, не испытавший их, не допускающий, что такие ужасы могут совершаться в Советской стране, из сада слышалась музыка, веселые голоса. Я старался узнать голоса Таты, Жени, Славы. Мне казалось, что это именно они кричат мне: «Папа!». Я галлюцинировал, сходил с ума. Два раза я пытался покончить с собой, и два раза меня товарищи спасли. Зачем, не знаю. Тяжелые побои, особенно в области сердца и живота, видимо, сказались. У меня участились сердечные припадки и перестал работать кишечник. Я вновь заявил, что все, мною написанное, – ложь и потребовал составить протокол. Протокол был составлен следователем Сахаровым (этот меня не бил), но в деле его нет. После этого я попал к Рязанцеву: он не заставлял меня писать, он просто избил меня резиновой палкой по спине и голове. А дальше – суд, ночь перед которым меня продержали следователи, угрожая репрессиями семьи. Фарс совершился.

Я еду, как и другие, на Колыму, откуда возвращаются далеко не все. Что ждет меня? Смерть? Ну, что же! Вы будете знать, в чем состоит мое «преступление», стоящее жизни мне и сиротства вам. Сохрани, родная, эти строчки, прочитай детям. Здесь ни одного выдуманного слова: все это пережито, этому много свидетелей. Родная моя, светлая, страдалица моя! Крепко, крепко целую тебя. Дети, подойдите, я поцелую вас! Мужайтесь, не плачьте! Григорий.

«Оплевано все, испоганено и брошено в тюрьмы на муки»

6 февраля 1940 г.

Лиза, милая! Дети, крошки мои! Сегодня ночью я возвращался с погрузки парохода углем, уснул, как убитый. Слышу: меня будят и вручают письмо ребят. Вы, наконец-то узнали горькую правду о том, как все это произошло. Таточка, милая ты моя! Как-нибудь подтянись по математике. Женя, подтянись, милый, по русскому. Ошибочки у тебя. Славина, хороший ты мой! Дети, как жалко мне вас! Зачем мы так несчастны? В письме Таты вычеркнута одна фраза цензором, где она пишет с удивлением, как это может быть в нашей стране. Она зачеркнута небрежно, и я прочитал ее. Ваш муж и отец.

12 февраля 1940 г.

Лиза, радость ты моя! Ты, безусловно, права: надо ждать и крепиться. Не может остаться эта дикая нелепость происшедшего. Лишь бы выдержать этот срок ожидания, хватило бы здоровья. А со здоровьем не совсем важно: мерзавцы-следователи, очевидно, серьезно повредили мне легкие. Как видишь, я имею возможность письма посылать нелегально (есть добрые люди, понимающие, что мы за «враги»).Сюда же письма проверяются. Поэтому будь осторожна - и в письмах, и на службе, и в жизни. Лиза, как много нас и как одинаковы у всех «дела»! Сколько несчастий! Нас, «врагов», держат строго: даже на работе конвой. Григорий-папа. P.S. Луку бы да чесноку, а то цинга.

18 февраля 1940 г.

Милая моя, светлая! Только на минуту представь: жил простой человек, маленький, каких миллионы, жил семьей, работой, ничем больше. И вдруг водоворот событий увлекает его на дно. И, жалкий, беспомощный, он чувствует неизбежность гибели, и родные не могут помочь ему, ибо разбушевавшаяся стихия не допускает даже малейшей попытки спасения. Кому помешал этот человек, далеко стоящий от политики? Зачем его сделали «врагом народа»? Зачем обвинили в кошмарных политических преступлениях, которых он не делал? А таких, как я, легион. И все мы сердцами, облившимися кровью, переживаем это жуткое время. Два дня назад умер человек, с которым я подружился. Осталась жена, дети. А он такой же «враг народа». Боже мой, болит голова. Волчий закон, который может быть только результатом проклятия человечества. Твой Григорий.

28 февраля 1940 г.

Светлая моя, милая! Мое положение таково, что любое мое из писем, каждое мое слово могут быть последними. Что у меня впереди? Колыма. Кошмар, который нельзя вынести ни морально, ни физически. Не страшно умереть. Не боюсь я смерти и не жалею себя. Жалко того, что я не исчерпал всего себя, не полностью отдал все, что мог дать тебе, детям. За что и для чего я гибну? Григорий.

4 марта 1940 г.

Сегодня вывели на работу, а за ворота не выпустили. Сидим во дворе на бревнах, греемся на солнце. У добрых людей нашлась бумага, карандаш у меня – и стал писать. Кругом – сопки, подернутые дымкой. Сопки голы, гола земля. Пусто и тоскливо. Бедная, голая земля, будто проклятие несет на себе. То слезы несчастья, большого горя смочили ее. Сжимается сердце. Там далеко, далеко, за этой дымкой, есть единственные близкие, жизнь и счастье мое. Вот встает лицо моей любимой жены. Грустно оно. Я вижу слезы страдания, тоску в глазах. Три рожицы выплывают рядом, такие же дорогие, любимые. В глазах – недоумение: «Зачем так сделали с папой? Зачем отняли его у нас?». Весна приближается. Приближается и время отправки на Колыму – лагерь смерти. Я – мертвый. Когда же кончится этот кошмар? Тяжело и невыносимо… За что? И кому верить? Оплевано все, испоганено и брошено в тюрьмы на смерть и муки бесчисленное количество нас. За что? Боже мой! Ваш муж и папа.

«Наше счастье отнято в социалистической Родине»

23 апреля 1940 г.

У меня сейчас единственная возможность доказать свою полную невиновность и то, что я не враг народа, - это только писать жалобы. Но жалобы в лучшем случае будут достоянием архива, а в худшем – корзины. Так уже произошло с моей жалобой на имя прокурора Союза. Описывая жестокие побои и моральные унижения, которые я вынес на следствии, указывая на неслыханное насилие и беззаконие, я доказывал свою невиновность. Вписывая каждое слово, я отдавал себе отчет в том, что оно стоит жизни. И вот – жалобы нет. Ведь если для меня это жизнь, то те, кто должен был разобрать эту жалобу, если узнают о ее «потере», этак слегка пожурят кого-то и … спокойно выпьют стакан чаю, приласкают детей, прочтут хорошую книгу, думая, что они – порядочные, честные люди. Как это противно и мерзко! Старо и в то же время – ново. Именно ново, так как это делается у нас, в нашей стране. А ведь я безраздельно верил в партию большевиков, в Советскую власть. Почему, применив такие изуверские методы насилия, создав обвинение, полное лжи и клеветы, отняли меня у тебя, оставили троих детей сиротами? Это – самое тяжелое. Наше счастье с тобой бесчеловечно отнято. И где? В нашей социалистической Родине!..

Подошел пароход, и нас, как стадо, погонят на него для отправки на Колыму. Это – конец. Не волнуйся, родная. Пожалей, но не волнуйся. Пройдут годы, и время сотрет меня в памяти: живые любят живых… Люди! Зачем они так жестоки? Неужели им непонятны и недоступны страдания маленьких людей, таких, как мы? Неужели они нее могут осмыслить ненужность такой бессмысленной жертвы?

Благодарю тебя за все, за счастье, которое ты принесла в мою жизнь, за мужество и благородство. И последние слова, которые я произнесу, это будет твое имя и имена детей. Прости и не осуждай. Я – невиновен! Целую головы моих троих несчастных детей, благословляя их. Крепитесь. У вас впереди – жизнь. Григорий.

6 мая 1940 г.

Лиза, милая Лиза! Они хотят моей смерти? Ну, что же, они получат это. Но для чего? Зачем? В девятизначном числе населения страны это вызовет изменение только последней, девятой цифры справа. И только. А зачем им думать о том, что здесь, в этой единице, скрывается больше горя, чем в любой из трагедий Шекспира? Зачем им думать, что стоящий за этой единицей человек осужден невинно? Все истоптано – честь, любовь, семья. Эх, мерзавцы! Я прошу, Лиза, сбереги эти письма. Может быть, они еще будут нужны. Как свидетельство напрасно загубленной жизни, произвола и насилия… Твой Григорий.

Последнее письмо: «Был голубой туман молодости…»

8 июня 1940 г.

Любимая! Помню я декабрьский вечер 1926 года. Ты была в синей шубке. Мы шли с тобой по направлению к Кинешме. Город, окутанный морозной дымкой, в свете огней вставал видением. Мы только начинали жить. Был голубой туман молодости. Нам светили звезды счастья… Мы тихо шли, тесно прижавшись друг к другу. Мы говорили о будущем, о счастье, о любви. Как ты была хороша! И было только одно желание: сделать тебя счастливой… И помню я, как июльским днем 36-го года мы с ребятами возвращались из пионерского лагеря от Таты. Горячий ветер упруго встречал нас, возбуждая, неся на невидимых крыльях своих навстречу нам счастье и радость. Все четверо, взявшись за руки, мы шли и пели: «Широка страна моя родная…». И глядя на тебя, в розовом платье, залитую солнцем, глядя на милые, загорелые рожицы ребятишек, я говорил себе, что это – счастье, и ради этого счастья – жить. Жить и работать. Не было другого желания, не было другой цели. И вот - все оборвалось. Беспощадно давя сердца, заливая слезами горя скорбную дорогу мою, беззаконие вычеркнуло меня из жизни. Для чего? Нет ответа. Как холодно от жестокости, гнусности и неправды! Какие у них грязные руки!

Карантин сегодня снят, и я надеюсь завтра отправить это письмо. А 10-го начинается погрузка. Может быть, и я… Григорий.